稀土矿物之浅谈(续篇)开发稀土矿产的地质兵----任湘

作者:陶臻

没想到一篇很平常的科普文章《稀土矿物之浅谈》引起了强烈地反应,一石激起了千层浪。看来在有关中国稀土的矿物普查、勘探和提取的伟大而艰辛事业里,有着许多中国科学家,特别是地质工作者、化学分析专家可歌可泣的感人故事。

有的朋友说:“这种科普很有现实意义”、“这篇文章特别长知识,发到群里,让更多的人读”。一位国内有关部门的矿物鉴定首席科学家、矿物学博士说:“Very informative and educative.“、一位著名的煤田地质专业的博士写道:“这篇文章堪称稀土教科书级的科普文章!首次比较系统地了解了与稀土相关的各种热点问题“。特别是我的师姐,研究生同学,中国地质大学矿物学教授喻学惠提供了大量的北京地质学院的教学和稀土相关的信息,使我了解到了北京地质学院与稀土矿产的渊源。地院从建校52年开始就设立了放射性矿产资源与稀有稀土矿产资源系,培养了从事放射性和稀有稀土矿产资源地质勘探的专业人才,许多校友从63年起,就投身到普查勘探内蒙包头的白云鄂博铁矿及发现稀土矿的伟大事业中,有着许多难忘的故事和极其珍贵的回忆。喻学惠教授最后写道:“昌铭同学,如果你能把这段历史好好书写一下,一定是地院历史中非常有价值非常值得记忆的故事”!于是,我开始收集中国地质大学的前身北京地质学院与稀土的故事。我想这也是地质工作者所关心的话题。

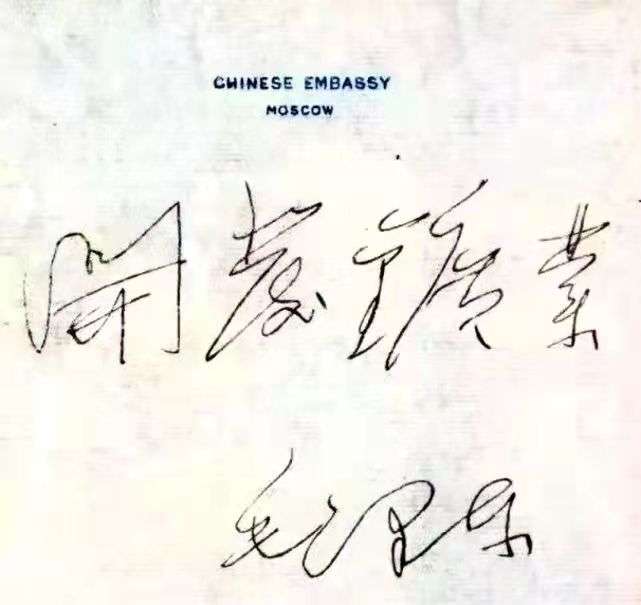

回顾这段创办放射性与稀有稀土矿产资源系的历史,首先要从毛主席“开发矿业”的题词说起。

1949年夏秋,任湘被临时安排到莫斯科大学政治经济系学习。蔡畅去德国参加国际妇女代表大会途经苏联,根据中国百废待兴、缺少人才的实际情况,建议任湘改学军舰制造或者地质勘探。不久,任湘转学到莫斯科地质勘探学院(现为俄罗斯国立地质勘探大学),学习找矿勘探专业。

1949年12月16日,中共中央主席、中华人民共和国中央人民政府主席毛泽东访问苏联。启程回国前在中国驻苏联大使馆接见留学苏联的中国学子。这批学子是1948年经中共中央批准选送的21位优秀青年,任湘便是其中的一员,他是任弼时的亲侄儿。

在青年们的簇拥下,毛泽东亲切地询问每个人的学习和生活情况,特别对学习的专业问题问得很仔细,语重心长地勉励青年,为了祖国建设的需要,要努力学习,掌握好专业技术。在毛泽东同青年们谈话过程中,有学生提出:请毛主席为大家题词留念。毛泽东欣然应允,给每个人都题了词。轮到任湘时,因为手边没有带本子,他便向大使馆同志要了两页白色公文笺。

毛主席问到:“你是学习什么的?”

任湘回答:“学地质的。”

毛主席又问:“在哪个学校?”

任湘回到:“莫斯科地质勘探学院,金属和非金属矿产普查勘探系。”

言罢,毛主席略加思索,遂提笔书写,遒劲有力的“开发矿业”四个字,就落在那奉上的使馆白色公文笺上。

毛主席给在苏联学地质的任湘写下了“开发矿业”这短短的四个字,代表着国家的发展使命,寄予了地质人发展矿业的殷切希望。学成归国的任湘带着毛主席的厚望来到北京地质学院,与学校一起肩负起开发矿业、地质报国的使命。

矗立在院士长廊南口东端、背靠教一楼的“开发矿业”石碑是一块宽2.6米、高1.8米、厚0.2米的黄锈色花岗岩长方形石碑,其造型简约规整、方正挺拔、厚重朴实,安放在两块同质花岗岩基座上。石碑正面镌刻着毛泽东同志题写的四个大字——《开发矿业》,背面则刻有校歌《勘探队员之歌》歌词。这块庄重的石碑铭刻在广大师生心里,指引着地大人为祖国的矿产事业贡献青春和力量。

从此“开发矿业”成了任湘的座右铭。

1952年,临近毕业,由于疾病原因,未能在1953年初完成毕业论文答辩,于是任湘到地质部报到。

1953年,一批苏联教授专家到访北京地质学院,他们大多来自任湘的母校,其中还有任湘留学苏联时的专业课老师、系主任。时任北京地质学院党委书记兼院长刘型向地质部提出借用任湘一年,由任湘担任这些教授的翻译。

在矿床学老师拉尔钦科教授的建议下,任湘开始补写毕业论文。任湘与拉尔钦科教授一道翻山越岭,看了中国几十个矿山,最终确定辽宁锦州杨家杖子钼矿作为毕业论文的方向。他花费3年多时间,用中俄两种文字写出了一本五万余字的论文——《辽宁锦西杨家杖子矽卡岩型钼矿特点及勘探方法》,并被评为优秀论文。人们都说,任湘是真的把毕业论文写在了中国大地上。

勇挑重任苦战白云鄂博

20世纪60年代初,我国遇到严重困难,苏联撤走全部专家,停止一切技术援助,聂荣臻先后两次向中共中央和毛泽东、周恩来等领导人写报告,明确提出“两弹一星”必须坚持“攻关”,并强调坚持“自力更生为主,力争外援”的方针。这一远见卓识的主张,得到了毛泽东、周恩来的赞同和支持。

聂荣臻点名让任湘带队去完成中苏合作尚未完成的内蒙古白云鄂博基地项目。

当时包头钢铁厂正在建设,但白云鄂博基地的稀有放射性元素情况尚未摸清,需要尽快先拿出勘查设计方案。

任湘接到任务后,直奔白云鄂博,到达后就住在山脚下的矿山招待所里,每天踏勘跑线,利用一个月时间编写了《白云鄂博矿勘探设计方案》,提交地质部,随即转呈聂荣臻审阅。该方案很快就得到联合专家组的肯定,并受到聂荣臻元帅的赞赏。之后,聂荣臻亲自任命任湘为总工程师,令其迅速组建中央直属的“白云工程”队。

也许是内蒙古冬天特别冷的缘故,任湘的肺结核复发,不得不回北京治疗,医生建议切除病灶。任湘向医生求情说:“我是个地质队员,少不了在山区奔走,缺不得这个肺,暂且饶过它吧,下次再犯,随便你们切。”经过院方会诊,同意尝试对其采用保守治疗。

任湘住院期间,白云鄂博地质勘探工作进展得并不顺畅,105地质队提出无论如何都要把任湘同志请回去,任湘再次回到白云鄂博。1966年,在大家共同的努力下,105地质队攻克了27种稀土元素矿物、15种铌矿物及几种放射性矿物的分析鉴定,稀土、铌在矿石中的含量及其所占储量比例的评价等诸多难关,对全部矿体及其开采现状一起重新圈定编图,并重新计算了白云鄂博铁矿储量,撰写了生产报告、科研报告、方法报告,这在全国勘探报告中是独树一帜的。同时,他们还提交了《内蒙古白云鄂博铁矿稀土稀有元素综合评价报告》及系列实物和数千份原始记录、图件,证实白云鄂博不仅是个大铁矿,也是一座世界罕见的特大型稀土、铌、钍矿床。

大概是1962年前后,地质部在内蒙包头的白云鄂博铁矿中发现稀土矿之际,于是把1963年北京地院毕业的稀有矿产地质专业二个班(31631班和31632班近60人)的大部分(近40名)同学分配去了白云鄂博!带队的就是任湘教授!

开启北京地热资源利用之门

70年代,任湘带领北京市地质局,开启北京地热资源利用之门。截至1982年,北京城区查明地热面积达100平方千米,在北京市地质局12年多的工作中,他深深爱上了地热这个事业。20世纪80年代到90年代的10多年里,任湘先后考察了华北、西北、西南、中南地区的地热,创下了七进西藏、十下滇西的考察纪录,领导并参加编写《中国地热》《滇西地热资源开发利用方针》《中国2000年、2020年地热发电战略及规划》《中国高温地热及其开发前景》等文献,先后促使全国3000多眼地热井得以开发,建起70多处温泉城,也因此任湘被称为“地热之父”。

为国分忧“三系”育英才

地大与新中国的地质事业的发展史紧密相连,她的前身是北京地质学院。地质矿产三系的成立和传承就是对“开发矿业”国家使命承继的有力代表。

20世纪50年代,新生的中国为了新中国的安全,中共中央果断决定发展以“两弹一星”为核心的国防尖端科学技术,作出了在我国建立核工业、研制核武器的战略决策。

1953年初,任湘调任北京地质学院。1954年,学校成立矿产勘探教学研究室。自1957年开始,任湘担任勘探教研室主任,同年被地质部全国矿产储量委员会聘为地质部全国矿产储量委员会评论员。当时,我国是第一次开设找矿勘探课程,任湘亲自编写教材并授课,开创了我国地质学的先河。

1959年,为了服务“两弹一星”工程,发展祖国尖端工业,培养能制造国家尖端武器的专门地质人才是当务之急。北京地质学院成立了国内唯一一个以寻找和开发放射性和稀有稀土矿产资源为主攻方向的“放射性稀有分散元素地质及勘探系”。我国稀有元素和放射性矿产资源丰富,并具有特殊的普查、勘探和评价方法,成立这个系是必要的。出于保密的原因称之为“三系”,成了全院最神秘的系。该系下设三个国家机密专业:即放射性矿产地质专业(代号32),放射性物探专业(代号33),以及稀有稀土地质矿产专业(代号31)。并成立了放射性地质、放射性勘探(地球物理)、稀有元素地质、稀有元素矿物四个教研室。这是我国首个稀有放射性系。老干部刘普伦为“三系”系主任。任湘担任“三系”党总支书记兼系副主任及稀有元素地质教研室主任。

“三系”全体师生团结一致,积极响应自力更生、艰苦创业的号召,不到半年便建成了全国第一个放射性分析室。师生们还自己动手制作了辐射仪、能谱仪等仪器设备,尤其是放射性物探实验几乎全部用自制仪器。大家还不畏艰苦到全国各地搜集和采取实验课标本,建立了铀矿地质陈列室。在任湘的领导下,以我国矿床实例为主,系统地分析国内外资料,编写完成了《稀有元素矿床及其勘查方法》等教材,开出了主要专业课程。

“三系”积极组织同学们到较好的矿区去实习,指导学生收集资料,引导学生结合生产实际编写毕业论文。几年的精心培育,三系培养出新中国第一批高质量的放射性矿产地质找矿专家和高端核工业人才,为共和国原子能工业体系建设作出了突出贡献。

支援“三线”成都地院续新篇

1965年,为响应国家“三线建设,保密专业内迁”的号召,地大“三系”整建制整体调入成都地质勘探学院,“开发矿业”题词的精神也随“三系”的迁入,注入了这所大学,逐步发展成现在的成都理工大学核技术与自动化工程学院。

虽身处两地,但成都理工大学和中国地质大学却有着较深的血脉亲缘。早在1956年,成都地质学院成立时,根据地质部决定,将部分教师和干部迁入成都地院。1958年,北京地院石油系的一半师生也转入该校。1957年,我国著名工程地质学家、教育家张倬元从北京地质学院水文地质系调入成都地质学院水文工程地质系工作,历任成都地质学院教授、副院长、院长。

血脉赓续,精神传承。两校作为“开发矿业”使命承接的映照,院系血脉相连,教育名师相牵。如今,在成都理工大学校园中也树立着一座“开发矿业”题词石碑,与中国地质大学(武汉)的石碑遥相呼应,见证着地大与成都理工大学的血缘关系与兄弟情节。

铀矿和稀土关系到一个国家的兴衰。矿产资源的占有程度,不仅仅是一种潜在财富的象征,更为重要的是它已经成为一个国家经济起飞的重要条件,是步入强国行列的资源基础。

在祖国大好山河发现铀矿和稀土,是建设时期的游击对员,顶风冒雪,战天斗地,用双脚和双手,吃苦吃出来的,双手干出来的。我们要记住像任湘那样的伟大的地质人!没有他们,就没有“两弹一星”,就没有“中国竟争的优势,王牌----稀土”!

稀有稀土矿产专业的发展也不是一帆风顺的。因为60年代对稀土矿产资源的重要性认识不够,加上放射性矿产对首都北京的污染,1964年秋季,把三系放射性地质和放射性物探二个专业的全体教职工,以及在该系60年,61年,62年和63年入学的全体同学整体搬迁到成都地院!撤销了稀有稀土矿产地质专业(即原来的31专业)。

因为这次大搬迁,大大损伤了放射性矿产资源和稀土矿产资源的教学和科研,70年代老校友去成都地院看望原三系的几位老先生时,都对64年的搬迁耿耿于怀,不胜伤感!喻学惠教授告诉我,“1965年,北京地质学院1962届的全体同学参加了地质部四清工作团,勘探系62级的部分同学正好分到任湘老师所在的白云鄂博地质队!见到了任湘老师和部分分配到白云鄂博地质队的校友!亲眼看到了他们在那里的坚守和不懈地努力,才有了白云鄂博稀土矿的今天“!

在祖国大地上,一代又一代的地质人铭记“开发矿业”的殷殷嘱托,不断为争当“国之大者”而不断奋斗!70多年来,毛主席题词的“开发矿业”融入了以任湘为代表的地质人的血脉,成为他们的灵魂的重要组成部分,成为了他们的座右铭,也成为中国矿业发展的见证者。

据北京市科协微信公众号消息,离休老干部任湘同志,因病于2020年11月18日11时48分在北京逝世,享年94岁。他是著名的地质学家、教授,北京市科协第二、三届委员会副主席、许多学会的会长、副会长。

任湘,是湖南省湘阴县(今汨罗市)人,1945年,他毕业于延安自然科学院(北京理工大学前身)农学系。1952年,他毕业于苏联莫斯科地质学院勘探系。1952年回国,被分配到北京地质勘探学院(中国地质大学前身)工作。他从助教干到系主任,担负勘探地质学、稀有元素矿床及勘探学等专业新课的讲授,还撰写了《中国地热发电现状与展望》《关于羊八井地热田深部热储的剖析》等30余部论著,被誉为“中国地热之父”。

老地质人任湘长期奋战科研工作一线,在地质学领域深耕,为新中国地质事业发展,特别是为地热和稀土矿产事业做出了突出贡献。从24岁拿到毛主席的题词开始,任湘始终以“地质兵”的身份战斗不止,生命不息,为新中国的地质事业奋斗了一生!

谈及稀土矿产,自然地联系到了地质老前辈,不禁感慨万千!我离开地质专业已30多年,知识已经老化了,但是我的心没有离开一时一刻。我一直关注着我热爱的地质事业。我在中国地质大学(原北京地质学院)学习、教学近20年,我幸运地干了地质这一行,接触到了地球的奥秘,榮幸地同国内外享有盛誉的老院士、老教授在一起工作和生活过,受到了他们的教诲和熏陶。虽然我年愈80,无怨无悔,活的值得!

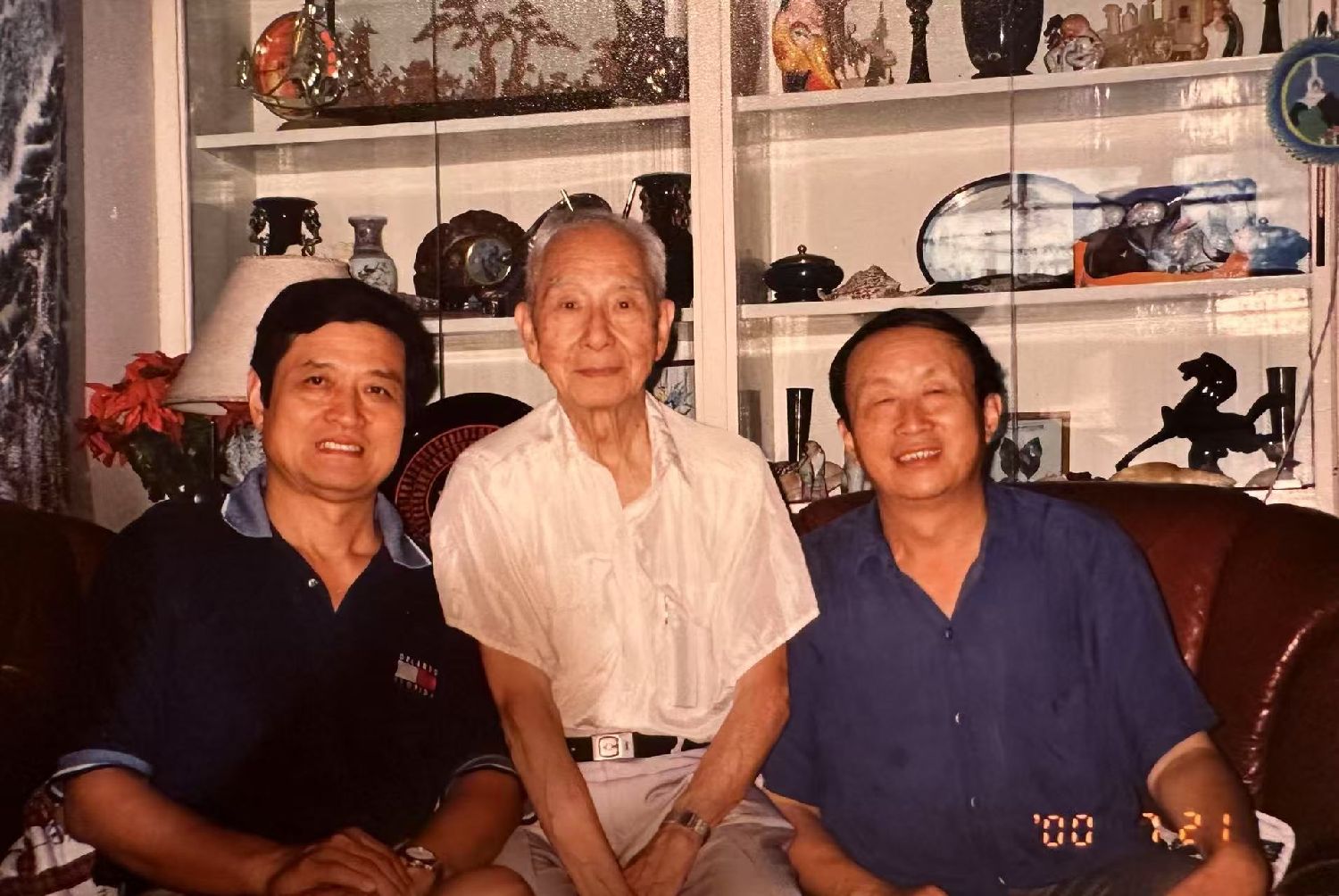

附作者和院士的两张照片

文章链接:稀土矿物之浅谈