墓碑静默——一位23岁南侨机工的抗战生命线

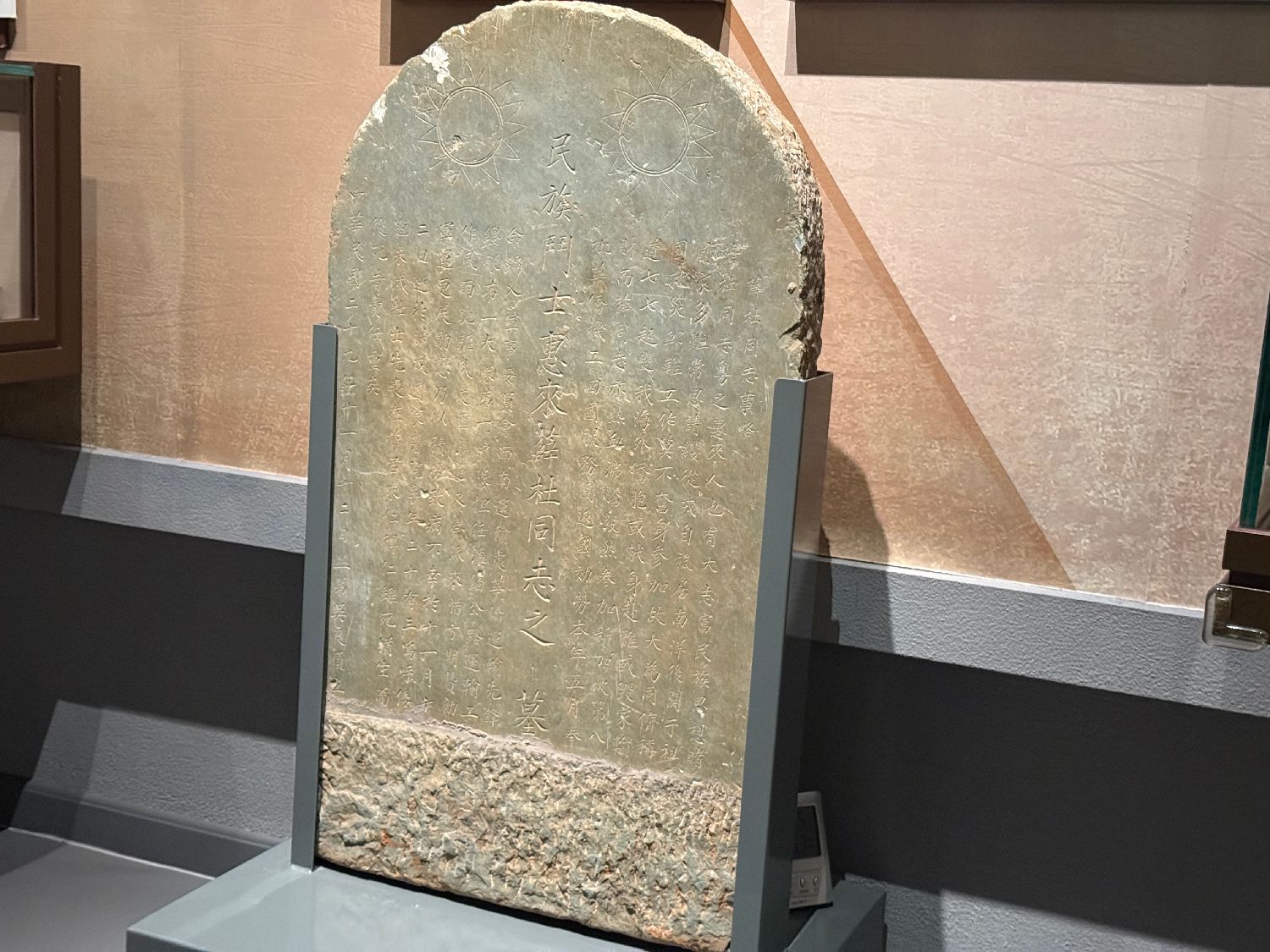

在中国华侨历史博物馆的常设展厅内,一块墓碑静默陈列。

墓碑正中,“民族斗士惠来薛杜同志之墓”十二个大字庄严肃穆,下方200余字的墓志铭,浓缩了一位南侨机工的短暂人生。

2025年7月16日,中国华侨历史博物馆内,一块墓碑铭记载着南侨机工薛杜的事迹。

2025年7月16日,中国华侨历史博物馆内,一块墓碑铭记载着南侨机工薛杜的事迹。

赤子南归驰骋滇缅

中国华侨历史博物馆展出服务部副主任闫媛媛向笔者讲述了墓碑背后的故事。

2025年7月16日,中国华侨历史博物馆展出服务部副主任闫媛媛讲述一块墓碑背后的故事。陈美/摄

2025年7月16日,中国华侨历史博物馆展出服务部副主任闫媛媛讲述一块墓碑背后的故事。陈美/摄

薛杜1917年出生在广东揭阳市惠来县,后旅居新加坡。卢沟桥事变后,神州陆沉,无数海外侨胞心系祖国,毁家纾难。

“抗战爆发后,中国沿海口岸及对外交通要道先后沦陷,国际军援运输濒临断绝。1938年,滇缅公路开始通车,成为当时中国与外部世界联系的唯一运输通道。但因其地势险恶,急需大量技术娴熟的卡车司机与修理工。”闫媛媛介绍道。

值此危难之际,在南洋华侨领袖陈嘉庚领导的南洋华侨筹赈祖国难民总会(简称“南侨总会”)号召下,大约3200名来自南洋各地的华侨青年司机和技工,分多批次踏上回国征途。他们有一个共同的名字——南侨机工(全称“南洋华侨机工回国服务团”)。

1939年7月17日,年仅22岁的薛杜作为第八批回国服务团成员,投身抗战运输线。1940年,他被调入新成立的华侨运输先锋大队第一大队第一中队,承担起更为艰险的滇缅公路战略物资运输重任。不久后,又调往缅甸腊戍的临时第四中队。

夙夜匪懈英年早逝

滇缅公路,这条在崇山峻岭中蜿蜒的“抗战生命线”,路况险恶,敌机轰炸频繁。南侨机工们日夜兼程,抢运物资。

2025年7月16日,在中国华侨历史博物馆中,珍藏着许多南侨机工文物史料实物和历史照片。陈美/摄

史料记载,薛杜在岗位上“风雨驰驱,夙夜匪懈”,终因长期辛劳、积劳成疾,于1940年11月12日在缅甸腊戍地方医院病逝,年仅23岁。

薛杜牺牲的噩耗传来,其所属的西南运输公司腊戍分公司和仰光分公司深感痛惜。官方文件高度赞扬他“不惜抛弃海外安适生活,回国报效,爱国热诚殊堪嘉尚”,并着手处理抚恤事宜。

闫媛媛透露,因无法联系到薛杜在中国的直系亲属,仅有其结拜兄弟、同在运输处服务的吴良顺可代为联络。这位为薛杜立碑的吴良顺,成为烈士身后事的重要见证人。

神行太保群像不朽

闫媛媛介绍,南侨机工群体中,许多人出身南洋优渥家庭,职业涵盖教师、医生、商人、工程师等。

国难当头,他们义无反顾。

据统计,从1939年至1942年滇缅公路被切断前,南侨机工们共抢运了超过50万吨军需物资、1.5万余辆各类汽车以及不计其数的民用物资,被誉为抗战运输线上的“神行太保”。他们之中,有三分之一以上牺牲或因伤病致残。

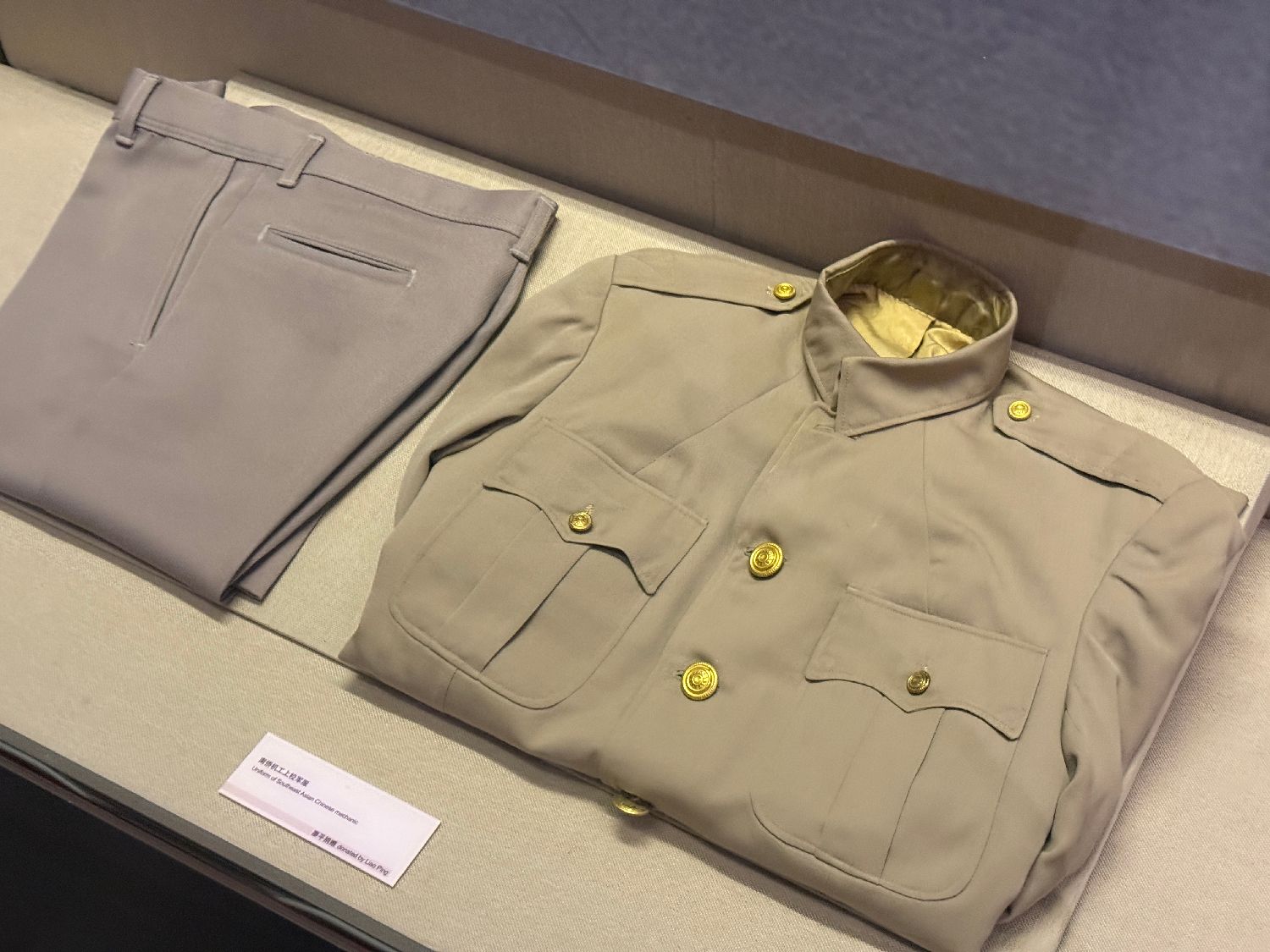

博物馆的展览中,与薛杜墓碑一同陈列的,还有许多见证南侨机工壮举的珍贵文物:泛黄的驾驶执照、笔挺的上校军服、招募机工的信函、各式徽章以及大量历史照片。一张张临行前的合影里,机工们西装革履,头发用发蜡精心打理得锃亮,眉眼间尽是青年的意气风发。

2025年7月16日拍摄的南侨机工上校军服。陈美/摄

2025年7月16日拍摄的南侨机工上校军服。陈美/摄

闫媛媛感慨,南侨机工回国抗战的历史,是海外华侨华人以血肉之躯直接参与祖国抗战的重要史实。这块静卧于博物馆中的墓碑,不仅铭刻着一位年轻烈士的名字与事迹,也传颂着海外华侨心系桑梓的赤子情怀。(完)

陈美/文