峡想:高校为落榜者送暖心礼物,凸显教育的温度

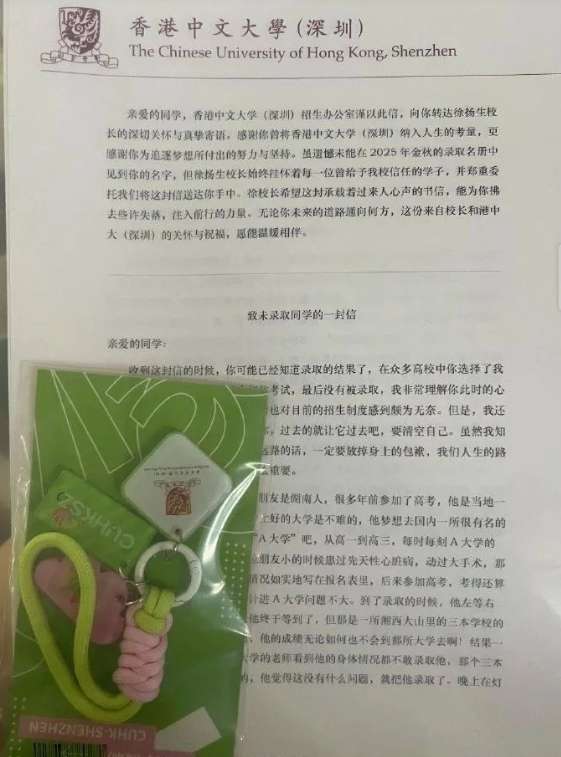

据媒体报道,近日多名网民表示意外收到了香港中文大学(深圳)邮寄的“特殊礼物”,内含徐扬生校长的一封信,还有一个印着该校logo的小礼物。该消息传出后很快引发热议。有人视其为“比录取通知书还难忘”的暖心关怀,也有人质疑这是“白高兴一场”的二次伤害。校方回应称,“我们不是发的‘未录取通知书’,就是校长的一封信,主要是体现学校的人文关怀。”

香港中文大学(深圳)邮寄的“暖心礼物”。(图片来源:泉州《东南早报》微信公众号)

校方的初衷,无疑是值得珍视的人文实践。这封校长亲笔信以其“清空包袱”“高考非终点”的真诚劝慰,突破了冰冷通知的边界。信件讲述企业家未被名校录取却最终成功、校长本人务工后赶上高考的亲身经历,传递着超越一时成败的价值观——“带着灵魂的优秀”比短期的成功更值得追寻。这种对被拒者尊严的维护与精神激励,确如校方所言,是“对未录取考生报考本校的一份感谢”,彰显了教育者本应具备的温度与格局。

然而,质疑的声音同样值得倾听。当落榜已成定局,一封包装精致、措辞恳切的信件对部分考生而言,可能并非抚慰而是伤口撒盐。期待与失落之间的心理落差,或许会因这份“仪式感”被意外放大。有网民担忧的“扎心”效应并非空穴来风。有时候,如果关怀不恰当,再好的初心也可能在现实语境中偏离轨道,演变为一场“善意的惊扰”。

不过,这些问题虽然值得总结与优化,但是正如该校招生办所言,“我们的初心是鼓励孩子们”,这种做法的本意肯定不是制造伤害。其实,即使真的有,那真正的伤害也不会是来自这样一封信,而是社会对于失败标签的苛刻。

进一步看,这场风波触动了对教育沟通本质的思考。港中大(深圳)此举可贵之处,在于它试图弥合程序正义与情感关照之间的鸿沟。即便具体形式引发讨论,其突破机械流程、主动传递善意的尝试,本身便树立了一种标杆,同时也引发我们的思考:对胜出者应报以喝彩,对暂时的“失意者”呢?应以何种姿态面对?也许这本身即是无声的育人课程。

这种做法还体现了教育公平的另一种维度。在高考体系中,对作为被动一方的学生来说,这样一封信哪怕不能改变什么,至少是一种回应与互动。这种尊重的姿态本身就值得赞赏,毕竟教育除了筛选人才外,还应该包含理解与陪伴。

教育的本质是陪伴成长。在现实世界中,每一个人都会面对失败和落空,而教育要做的,正是告诉年轻人:失败不是终点,只是旅程中的一段路,未来仍有无限可能。这份“特殊礼物”,也许无法安慰每一颗受挫的心,但至少,它让我们看到了教育可以有的另一种模样——带有温度、尊重与善意。

如果说录取通知书是一次肯定,那么“校长暖心信”则是一次共情。也希望更多教育机构在效率与筛选之外,能留下一个位置给那些暂时落后的孩子,送去理解、鼓励与希望。因为,正如信中所说:“优秀比成功更重要,未来终会见。”(欧阳极)