回归“飞虎队”个体:他们是儿子,是丈夫,是云南人的好朋友

“这个时代缺的不是完美的人,缺的是从心里给出的真心、正义、无畏和同情。”

7月4日,《螺旋桨切割云层的声音——飞虎队抗战记忆与和平守望特展》在北京中国华侨历史博物馆开幕。本次展览策展人、昆明市博物馆展览部策展人李玉良将这句电影《无问西东》中的台词,放到了展览开篇的显著位置。他认为这句话在战争年代适用,在今天这个年代同样适用,“达成跨越时空的共振”。

1941年,一大批美国青年飞行员在陈纳德将军率领下,组成美国志愿航空队来到中国,他们也被中国人亲切地称为“飞虎队”。

区别于以往涉及“飞虎队”展览的军事和战争视角,本次展览希望突出飞虎队队员个体的鲜活形象,让属于这段历史的内容更加充实。

李玉良提到,“螺旋桨是坚硬的钢铁,云层又是柔软的,也是希望在战争之外突出‘人性’的内容,而且这个主题也会给人以强烈的画面感。”

2025年7月4日,飞虎队后裔代表、云南省飞虎队研究会常务副会长兼秘书长甘云(左二)在开幕式上讲述了华侨飞行员陈炳靖与何永道英勇作战的历史事迹,并与抗日空军英烈高志航后人何兰兰(左一)、云南省飞虎队研究会副会长刘霞(右一)共同向中国华侨历史博物馆赠送锦旗。黎冯摄

2025年7月4日,现场展出的文物吸引参观者驻足讨论。黎冯摄

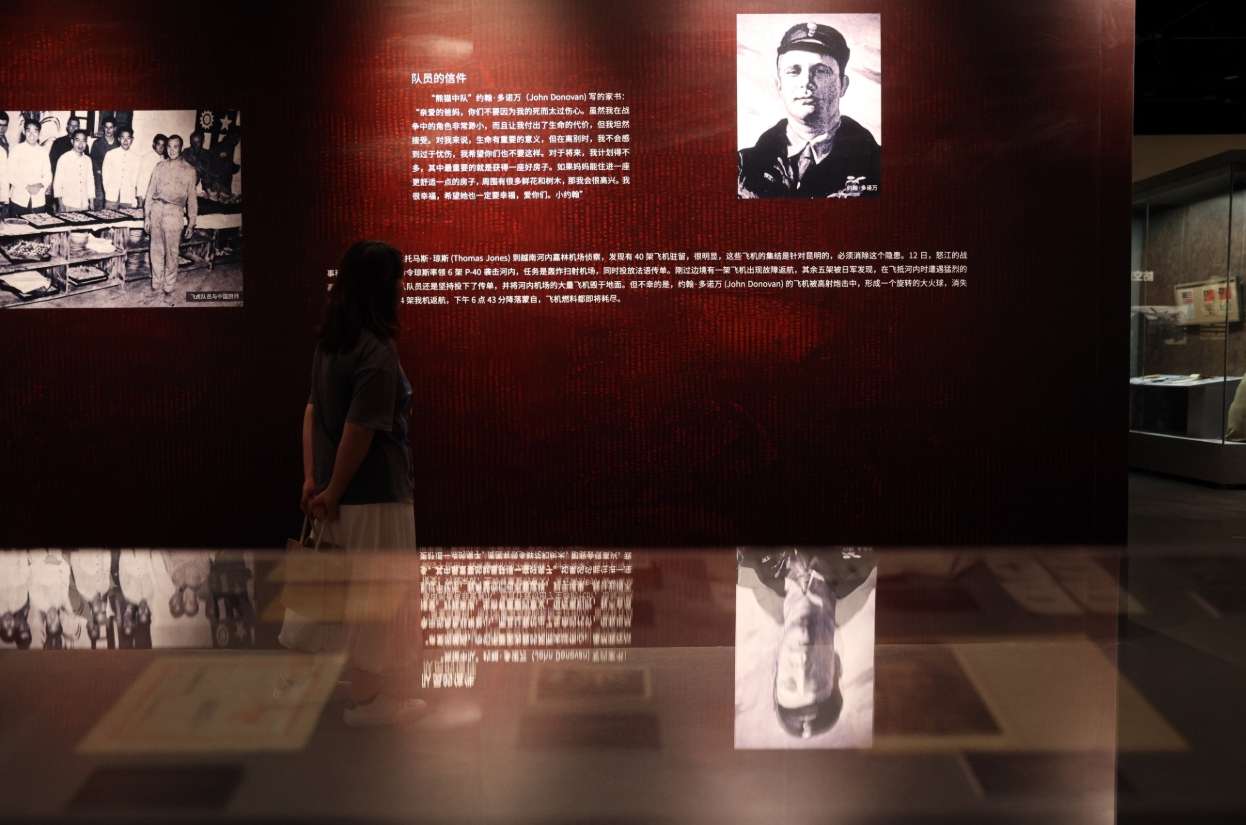

2025年7月4日,美国飞行员约翰·多诺万(John Donovan)的家书吸引参观者驻足阅读。黎冯摄

战争背后一个个鲜活的个体

展览开头有这样一段介绍,让人印象深刻:80多年前席卷全球的一场战争,改变了世界,也改变了很多人的命运。飞虎队就是在这样的背景下来到昆明的。正如飞虎队飞行员血符上写的“来华助战洋人”,大批美国人汇聚昆明,是理想、是猎奇、是实现自我价值,抑或是为了正义,无论什么目的,他们的到来,立马给昆明带来了变化……

一位名为丹尼尔·福特飞行员记录到:“我不是为了拯救世界或者逃避什么,去那里只是为了钱、有补贴的旅行和冒险的希望。”

李玉良坦言,此前人们对于来华作战的初衷并未被过多提及,但其实回归到“人”本身,他们是儿子,是父亲,是一个个鲜活的个体。“那些最初来华可能并不纯粹的真实目的,并不影响他们的伟大。”

展览中展出了一封来自美国飞行员约翰·多诺万(John Donovan)的家书,内容为:“亲爱的爸妈,你们不要因为我的死而太过伤心。虽然我在战争中的角色非常渺小,而且让我付出了生命的代价,但我坦然接受。对我来说,生命有重要的意义,但在离别时,我不会感到过于忧伤,我希望你们也不要这样……”

现场还有一件名为“二战美军委托永胜窑烧制酒瓶”,之所以选用这件作品进行展览,李玉良表示正因为它是生活化的体现。“飞虎队成员会喝酒解压,会随身携带妻子(或女友)的照片,会留下纸牌,会给妈妈写信……”

2025年7月4日,讲解员为参观者导览。黎冯摄

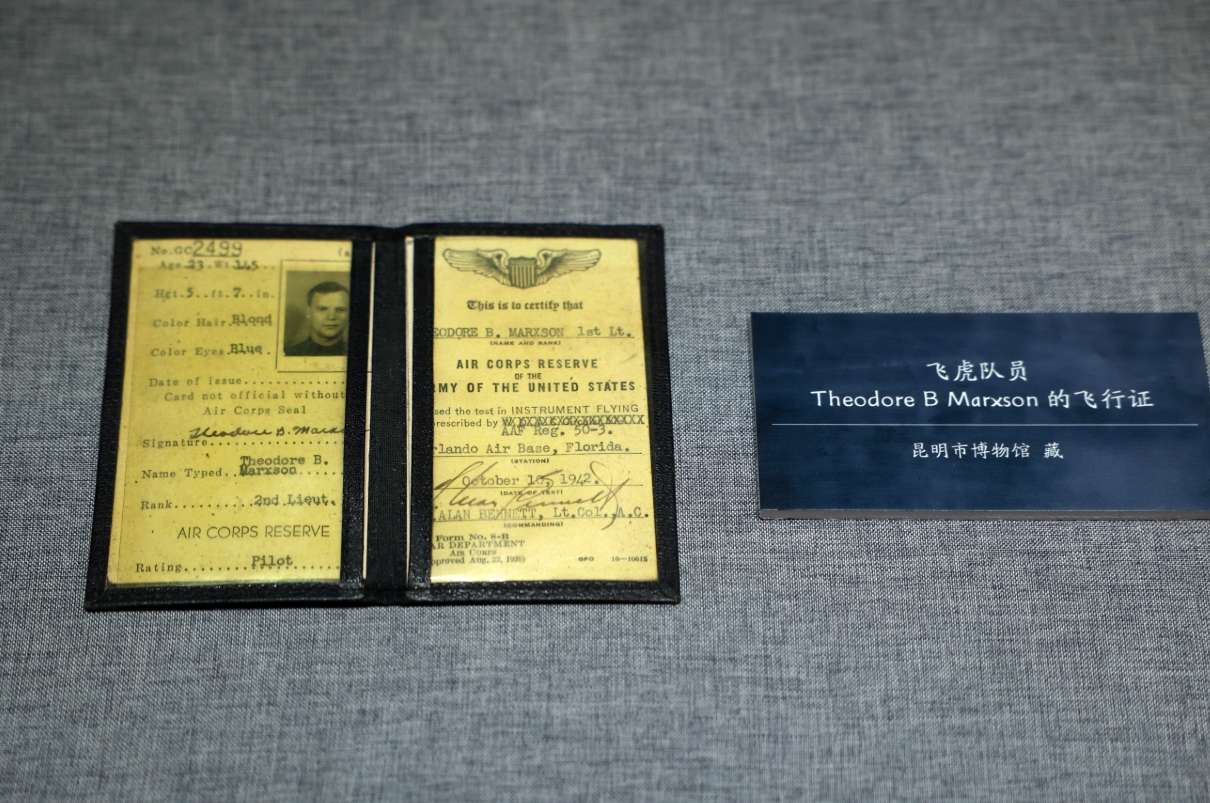

2025年7月4日,现场展出一件飞虎队员的飞行证。黎冯摄

“飞虎队是昆明城市记忆中独特的部分”

展览提到,从美国航空志愿队到美国驻华空军特遣队、美国陆军第十四航空队,这支以插翅猛虎为标志的空军部队在昆明先后驻扎了5年,给昆明注入了新鲜的气息。他们的语言、生活方式、他们带来的现代产品,甚至精神面貌,使得昆明这个曾经的边陲城市变得时尚。而质朴的云南人,也给这些异乡人带来温暖和自豪。

云南省飞虎队研究会常务副会长兼秘书长甘云表示:“自从飞虎队进驻云南之后,首战就取得了重大胜利,也基本结束云南人跑防空警报的历史。这一点让云南人心存感激。飞虎队在云南驻扎期间,与当地人结下了深厚友谊。”

甘云举例,“摩登粑粑”是云南特有的小吃,当地人总会讲述摩登粑粑与“飞虎队”的故事。正是因为“飞虎队”队员的口味,昆明姐妹将黄油和牛奶和面,创造出新的口味。

时至今日,游客到云南旅游依然可以吃到“摩登粑粑”。昆明的“飞虎路”、纪念在华殉难盟军将士碑、驼峰飞行纪念碑、援华美国空军医院旧址等依然留有“历史印记”。

甘云坦言,在收集和整理抗战老兵相关历史资料时,偶然发现自己祖辈也参与到这段历史之中。“纵使时光飞逝,这段中美友谊故事不会被人忘记。它会在后辈的传承与讲述中,散发耀眼的光芒。”(完)(文/林夕)

2025年7月4日,展厅展出飞虎队员曾穿过的飞行夹克。黎冯摄

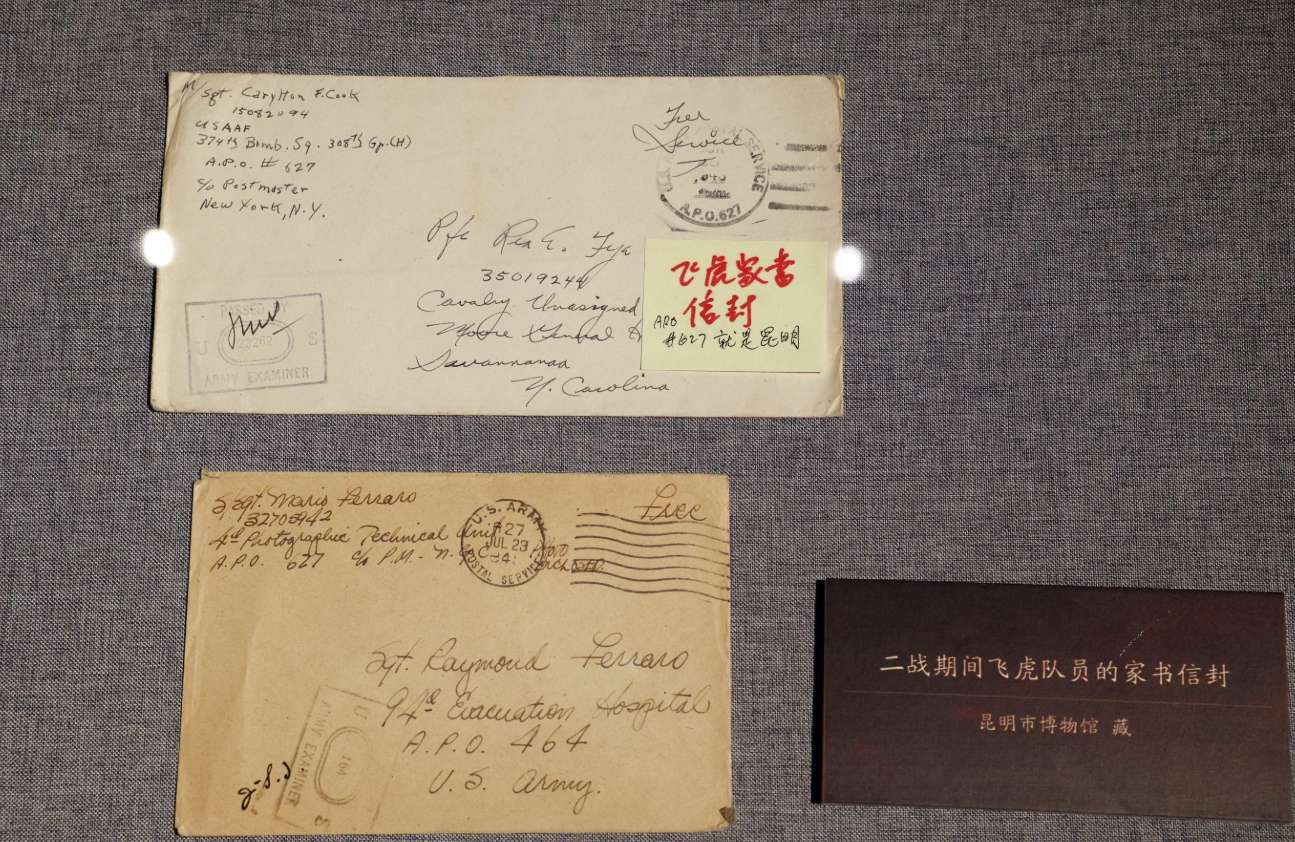

2025年7月4日,现场二战期间展出飞虎队员的家书信封。黎冯摄