《北美女人》专栏:姥姥家的枣树

作者:白雪

(一)

人是有根的,和枣树一样。

我小时候,姥姥家前院里有一棵枣树。枣树的枝叶茂盛,每年都结着满满的红枣儿。被果实压弯枝儿跟我一样高,我一伸嘴,就把一颗鲜枣叼在舌尖。我最喜欢半青半红的枣儿,咬在嘴里甜里带着点酸味儿,特别好吃。

枣儿结得太多吃不完,姥爷就把一部分晒干,另一部分泡在白酒里,做成醉枣。醉枣儿的味道甜美醇香。

如今,半个多世纪过去了,我始终忘不了姥姥家红枣儿的味道。每次回国,我都买很多红枣儿带回美国。可是,总买不到姥姥家树上结的那种小红枣儿。

去年搬了新家,从店里买了一棵枣树苗儿种在后院。我精心照料它,希望它能长成姥姥家枣树的样子。

开春儿时,其它果树都开始发芽,只有枣树苗还干着枝,没有动静。我以为它枯死了,心里好难受。盼望它能复活,就使劲儿地给它浇水。两周后,新芽从枝上争相吐绿。原来,枣树不争春,它先把根结实地扎在地下,再慢慢地长出枝叶,然后开出泛香的小黄花。

我查了网络资料,得知枣树的根系很特别,分浅根和深根,浅根负责吸收营养,深根则负责抗体。深根垂直往地下扎,深度可达三至六米。发达而旺盛的根系使得枣树生命力顽强,能应对许多恶劣的自然环境。姥爷姥姥了解枣树的根系和生长规律,他们的枣树长得枝繁叶茂,果实累累。

人,也是有根的。来美国三十余年,我常常问自己:我的根在哪里?回首走过的路,每一步都有父母和祖辈的影子随行。我的根在血液里,就像枣树的深根,牢而坚固。

我寻找各种红枣,希望品出姥姥家红枣的味道。小时候的事儿,也总是一幕幕在眼前回放。

姥姥家离我家只有半里地。我出生不久,妈妈忙顾不过来的时候,就把我送到姥姥家。到了三、四岁的时候,我就自己走到姥姥家去了。

姥姥是个贤德妇人,她裹着三寸金莲,走路要扶着墙。她每天除了做饭、打扫卫生,还要缝制家人穿的衣服、鞋袜。姥姥从不闲着,每当忙完家务活儿,她就坐在炕上,摇起纺车,不停地纺线。姥姥给姥爷生了十二个孩子,大部分都夭折了,只有三个女孩活了下来。我母亲是老三,小名叫三从。

夏秋季节,一到姥姥家,我就到树上摘鲜枣吃。到了冬春季,姥爷就拿出他晾干的红枣或者酒腌的醉枣给我吃。到了晚上,大家坐在炕上,姥姥还在不停地纺线,我就缠着姥爷讲故事。姥爷饱读诗书,满肚子都是故事。姥爷对道家和庄子特别熟悉,我印象最深的是姥爷讲的关于大鹏的故事:

“从前,海里有一条大鱼,名字叫鲲。鲲有几千里那么大。后来,鲲变成了鸟,叫大鹏。大鹏的翅膀有几千里长,飞起来可以遮住半个天。”

大鹏展翅高飞,深深地印在我的脑海里。长大后,每当遇到不顺或心情压抑的时候,我的心就去追寻那大鹏,跟着它在天空飞翔。

(二)

我老家在河北廊坊地区,地处天津和北京中间地带。我出生那年,正是大跃进、人民公社搞得热火朝天。人们喊着“赶英超美“的口号,全民大炼钢铁。家里的铁锅都被公家收去炼钢铁,家家不用做饭,人人去公社食堂吃。

可是,因为干部们虚报粮食产量,把所有粮食都拿去交公粮还不够。食堂锅里的饭全是汤水,极少米粒。人们饿得只好扒树皮、挖野菜充饥。我家院外的村头上有一颗榆树,人们先是摘榆钱儿吃,接着又吃树叶,最后,饿急了的人们把榆树皮都扒着吃了。

食堂的汤水灌出了大肚皮,人人皮包骨瘦,肚子却是鼓鼓的。树皮野菜吃得身上脸上都浮肿。树皮野菜都吃光的时候,就面临着饿死的命运。许多壮劳力正走着路,“扑通”一下倒在地上,就再也起不来了。

妈妈说,我不到一岁就会说话了。我每天用小勺敲着碗喊:“吃食堂喽!”我没有饿出毛病,姥爷种的红枣起了很大的作用。红枣树在院墙里、窗户边。姥姥整天坐在窗前纺线,保证了枣不被偷,树不被扒皮。

另外,妈妈在家里的几分地里种上了蔓菁。蔓菁是菜,不用当公粮上交。妈妈说,“全仗着蔓菁,俺娘俩都吃得白白胖胖的。”蔓菁也是中药,吃它会发胖。

当然,爸爸也给补贴。爸爸每次探亲回家,都用一个月的工资给我买饼干和糖果,爸爸的月工资是20元人民币。爸爸在新疆工作,他参加修建兰新铁路线,一直修到乌鲁木齐。

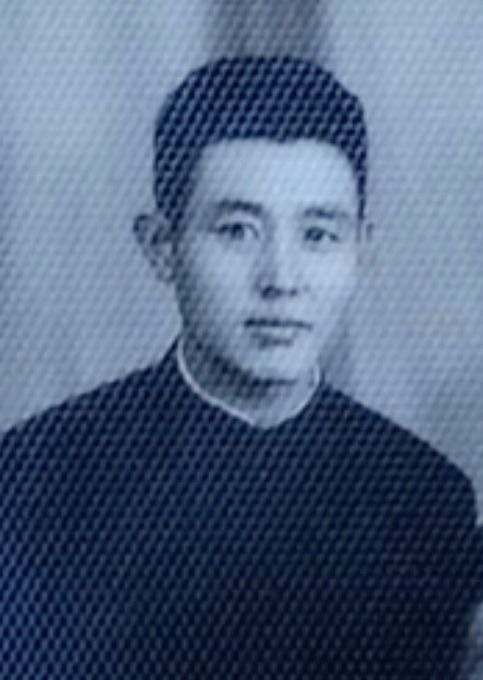

父亲十四岁就出去做学徒,在北京建筑工程处工作,后成为五级瓦工。父亲是十里八乡的最美少年,才十几岁就上门提亲的不断。经过挑选,父亲相中了同村一女子。她不是我母亲,已经到了谈婚论嫁。父亲和她一起去乡里登记结婚,两人在路上却吵了起来。两人脾气都不好,结果就吹了。

媒婆又给我父亲重新张罗,去姥姥家给我母亲提亲,姥爷姥姥没有意见,我母亲当然也同意。姥姥家和奶奶家邻村,两家只相隔半里地,即四分之一公里。

姥爷祖上是郎中世家,中医传到姥爷,他却不想干这一行。姥爷多才多艺,知书达理,写得一手漂亮的毛笔小楷。姥爷会做饭菜,种地也是一把好手,他还风趣幽默,人缘极好。村里有红白喜事的,都找他帮忙;有两口子吵架的,也找他调解;有不识字的,找他代写书信。(据说,姥爷年轻时代以小脚为美。姥爷跟姥姥相亲时,姥姥只挑门帘露出一双小脚。她的三寸金莲能装进小酒杯,姥爷一眼就看上了。在洞房里姥爷才看到姥姥的面相。姥姥容貌姣好。)

奶奶耳闻姥爷的为人和家境,又知我母亲出落得俊俏,还会读书写字,针线活又好,因此就很快定下了我父母的婚事。

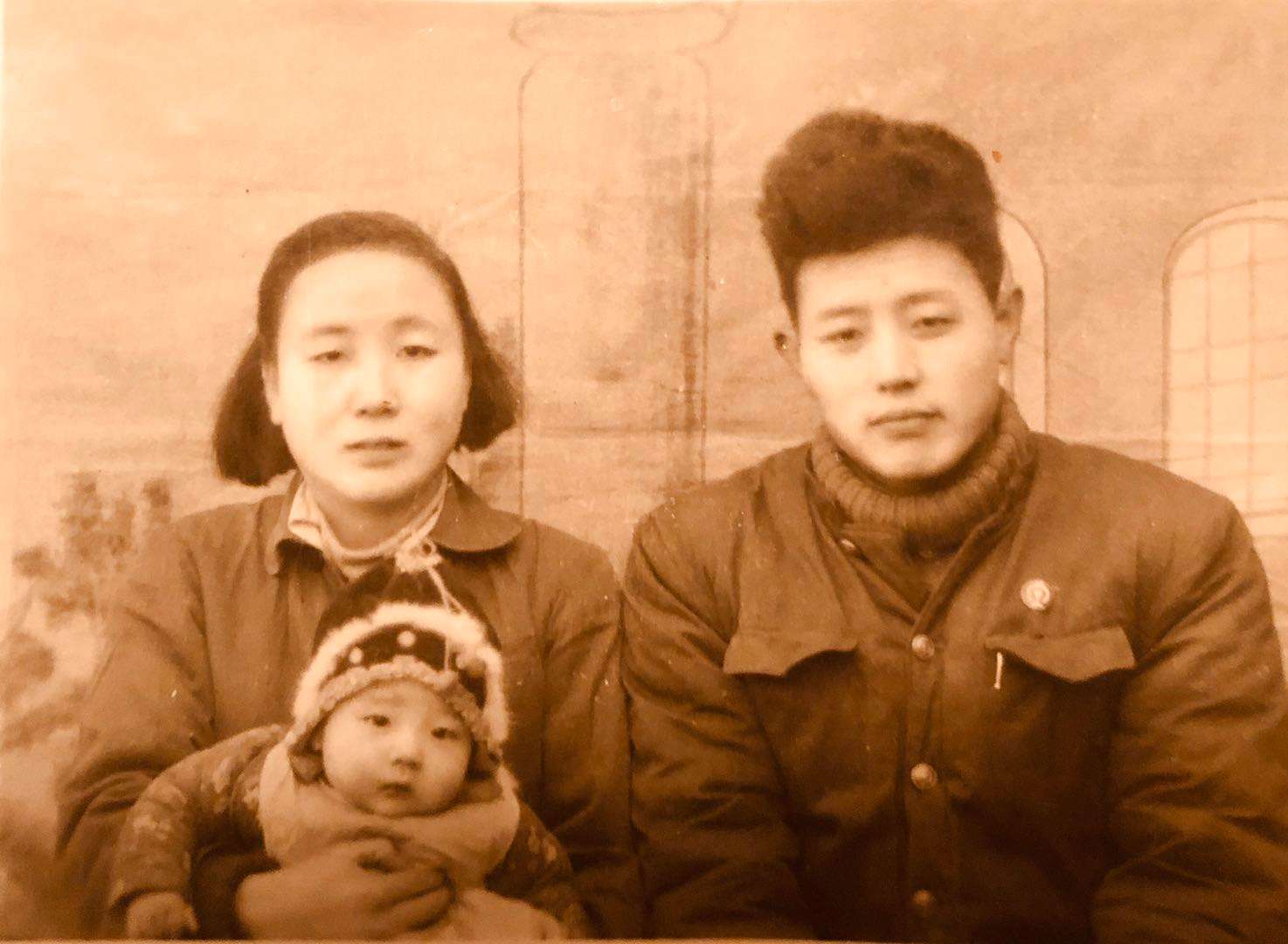

我父母顺利成婚,那年我父亲十六岁,母亲十八岁。婚后母亲到了北京,进了北京织呢厂工作。俊男靓女小两口,日子过得挺顺心。却有一件遗憾事:结婚几年了,还没有孩子。

一九五七年,北京各单位动员职工参加兰新线(兰州到新疆的铁路)建设,我父母踊跃报名,同年就到了兰州,工作也都同时调动。

母亲说,黄河水养人。在兰州,她很快就怀上了我。

(三)

前面未及提起一位重要的人物--我奶奶。我对奶奶有些印象,但不像对姥姥姥爷那样有亲切感。人都说我奶奶长得漂亮。我记得奶奶一头卷发,皮肤很白,脸盘儿大,胸也大。她极爱干净,可以说是洁癖。她很有气质,像大家闺秀。妈妈说我长得像奶奶。

父亲家族里都是卷发,加上女性都胸大,我怀疑有异族血统加入。几年前我在美国23andMe网站做了DNA检测,果然测出我有近百分之十一的蒙古族血统。我猜奶奶应该有二分之一的蒙古族血统。问过我父母,他们却一无所知。我查证资料显示,河北省历史上有多民族混居,互相通婚在所难免。我的DNA还有百分之五的朝鲜族血统,大概是来自于姥姥。这是题外话。

我没有见过爷爷。在我父亲八岁的时候,爷爷就被日本鬼子杀害了。母亲说,爷爷是书生,胆儿小,一听说鬼子要进村了,拔腿就跑。结果迎面碰上鬼子骑兵,鬼子拔刀就将爷爷砍死。

爷爷是教书先生,我家祖上都是教书的,是受人尊敬的家族,家境也比较殷实。日本鬼子实行三光政策,即杀光、烧光、抢光。我家住的是青砖瓦房,房子被鬼子烧了三次,爷爷又重盖了三次。当时家里还存有一套四联轴的稀世画卷,鬼子进村的时候,爷爷总会带着画卷逃跑。爷爷离世后,家境一落千丈,父亲再也没有机会读书。年头不好的时候,父亲还跟着奶奶去讨饭。奶奶伤心过度,整日以泪洗面,最终导致双眼失明。

父亲对失去上学的机会是非常遗憾的。一九七七年我考上大学的时候,父亲激动地哭了。这是后话。

奶奶最疼我父亲。不知奶奶生过几个孩子,但活下来的只有三个。我大伯比我父亲大十七岁,一直在老家。我还有一个姑姑,三十岁左右就去世了。奶奶跟着我父母住在北京。我父母到兰州,奶奶也跟着到了兰州。一九五八年,兰新铁轨铺到甘肃和新疆交界的红柳河,向新疆境内推进。父亲所在的铁路建筑工程处要进疆了!

进疆,意味着艰苦。那时,每一寸铁路都是工人用双手铺出来的,其中伴有许多流血牺牲。沿线食品匮乏,住地是临时搭的帐篷或简易的房屋。跟父亲进疆,怀着我的母亲还能对付,但瞎眼的奶奶是绝对不行的。

经过多次商量,母亲决定陪着奶奶回老家。一起回老家的,还有母亲肚子里的我。

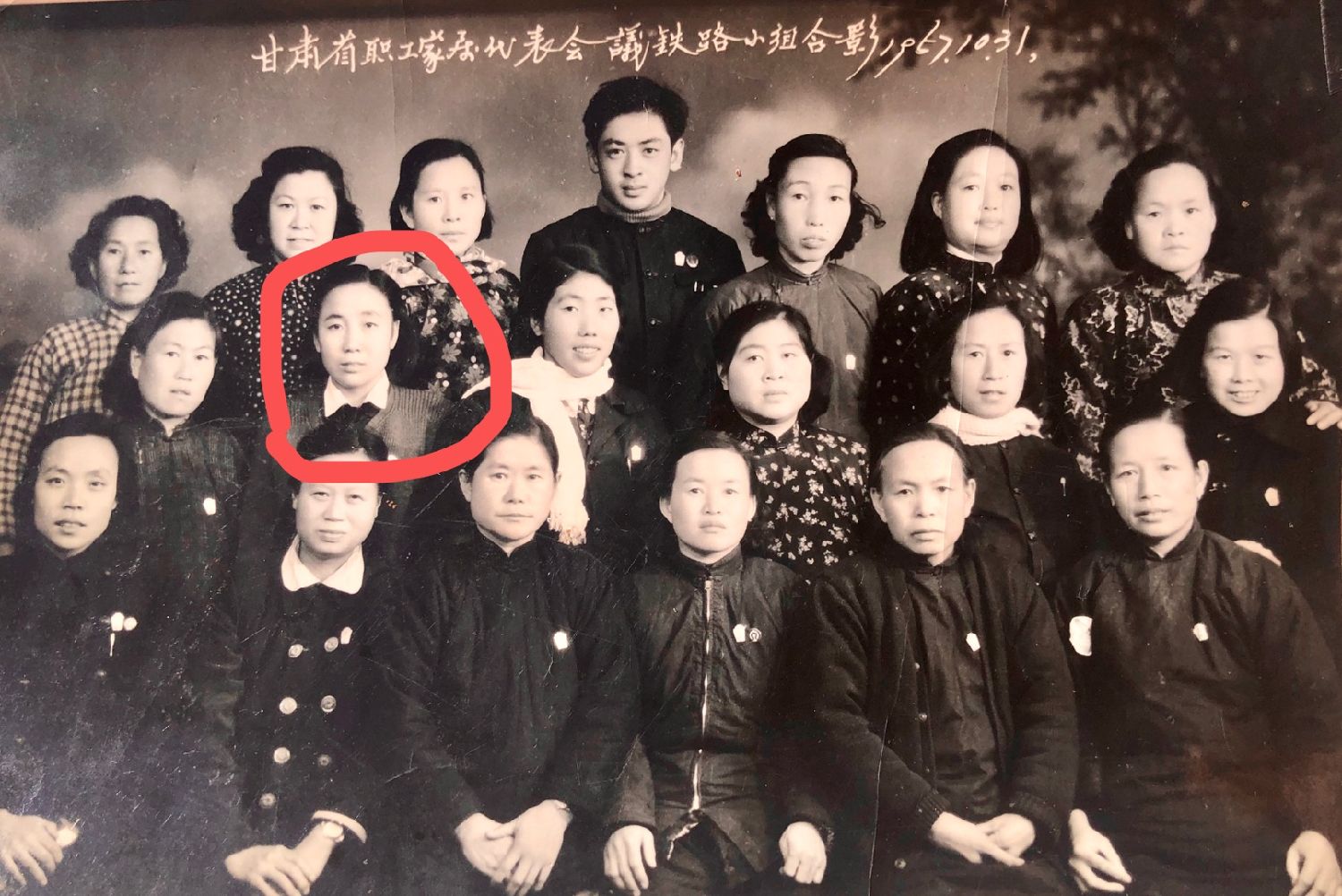

我问过母亲,为什么不和奶奶一起留在兰州?她自己有工作,生下我后条件也比在农村强。母亲说,父亲不愿母亲工作。母亲聪慧能吃苦,性格也开朗,和领导及同事都关系融洽,被评为先进工作者,还被推选参加甘肃省职工家属代表大会。父亲头脑封建,不愿让内人出头露面,她一直要母亲辞掉工作。

母亲小名叫三从,就是三从四德的意思,是姥爷给取得。母亲从小就背诵《女儿经》、《三字经》,“百善孝为先”、“逆来顺受”等思想深深融入她的血液。就这样,母亲一手摸着腹中的我,一手搀扶着瞎眼的奶奶,回老家种地,为奶奶养老送终。母亲在老家生了我,几年后又生了弟弟。她带两个孩子,又种地、收粮、磨面,做所有家务,同时照顾瞎眼老人,期间经历大跃进和三年自然灾害,母亲是真正的“铁人”,她吃尽苦中苦。奶奶九年后去世,母亲才带着我和弟弟与父亲团聚。

母亲的付出赢得了人们的尊重,父亲也十分感恩。但母亲失去了美丽的青春,失去了夫妻九年的团圆生活。她失去了工作,最终失去了在家中的主导地位。

(四)

虽说母亲奉行三从四德,但她比父亲文化高,读过不少书。她总说父亲是“愚忠”。而父亲呢,八岁丧父,在艰难中成长。他把党作为父,集体当做家。

在兰新铁路线上,夫妻长期分居的家庭有千千万,因此我父亲觉得是理所应当的。他不会像我们现在这样,把夫妻长期分居理解成反人性。但父亲思想保守,几十年后尚未改变,则是令人不解。

印象最深的是,他当了公安处处长后,有一位下属,和住在内地的妻子分居好几年了,找父亲批准他调回内地。可父亲就是不同意。那个下属挺能干,是父亲的左右臂。

那年我大学快毕业了,回家看到一幕:下属跟我父亲软磨硬泡,父亲还说“不行”。我真看不下去,都什么年代了?老爸还这老脑筋。下属走后,我劝父亲放了人家。父亲终于松了口。不幸的是,下属和妻子团圆不到一年,就查出了肝癌,不久就去世了。

话又回到五十年代。我父亲进疆后的第二年,火车就修到了哈密。一九五九年底,哈密车站通车了。这时,肃反运动也搞得紧紧张张。肃反就是要肃清混进党内和工人队伍里的阶级敌人。可疑对象要被查档案、交代历史、核实身份。但是,大家都是从内地来的,个人历史必须到当事人过去的工作单位或家乡去查。

我父亲接到了一个艰巨的任务:搞外调。即到别人老家去核实身份。父亲跑了四年的外调,全国各个角落都跑遍了。有时翻山越岭走到地方,才发现人家把地址给错了。

有些事不能算得太仔细。如果当年母亲跟着父亲进疆,父亲出去搞外调也是聚少离多。

有朋友说,你父母的经历太艰苦了。是的,有些人一生道路平坦,有些人要过急流险滩。这是我们不能掌控的。

有人问:我们在出生之前,是否可以选择父母?难道都是误打误撞来到这个世界吗?对于这些问题,我会痴痴地想半天。忽有一天,我做了个白日梦,梦见自己是上帝的女儿,是天父派天使携我到黄河边,等待着一位美丽、聪慧、善良的少妇,然后把我轻轻地放入她的腹中…

命运,是天定的。

我渐渐地长成七岁的小姑娘。秋后的一天,母亲让我到地里拾柴。已是下午,空旷的田里只小姑娘一人。忽然间,狂风大作,沙土卷起残叶漫天飞舞,天色bian de昏暗。小姑娘非但没有害怕,反而展开双臂,好似乘着大鹏腾空飞翔。她放开喉咙,迎风高歌,享受着人生第一场大痛大快!

这是上天赐予的放飞自我的盛宴,从此定下了小姑娘的人生基调。在经历了世事沉浮之后,小姑娘回归大自然,穿越在群山峻岭之间,和心灵对话,与天父交谈。

一个家族风格的形成,需要几代人的修炼。小姑娘放飞大自然,也有迹可寻。

我姥爷信奉道教,他践行了道家的无为而治,让子孙在宽松的环境生长。而他自己,我行我素地放弃了祖传的中医行业,为兴趣而活。他凭着极高的天分,游刃于助人、种地、读书、看戏之间,享受着生活的乐趣。

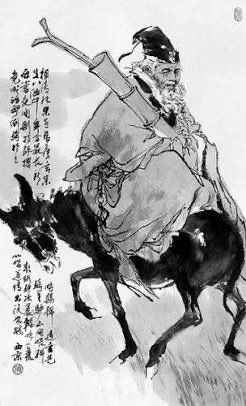

姥爷前门上常年贴着“福如东海、寿比南山”的对联。屋里墙上挂着许多画,有哪吒闹海、老寿星和八仙图。八仙是:铁拐李、汉钟离、张果老、吕洞宾、何仙姑、蓝采和、韩湘子、曹国舅。每个仙都是一幅画,他们神态各异。张果老倒骑着驴,韩湘子吹着笛子,何仙姑手捧莲花等等。姥爷对某仙有所偏爱,一提到张果老,他就眉飞色舞。

姥爷姥姥没有给我制定规矩。一到姥姥家,我就把远房舅舅家的表姐叫来,我们一起爬树摘枣、踢毽子、弹玻璃球,有时还跑到邻村去玩儿。

姥爷偶尔把我带到他的扬麦场。那是一片干净的洋灰平地,一垛麦秸堆在边上。姥爷把麦穗平摊在场地中间,用碌碡来回碾压,再用木锹把压过的麦穗高高扬起,风力就把麦粒和麦糠分开。分不开的部分,就收进大簸箕,簸出麦糠,留下麦粒,然后装进口袋。

姥爷一个人干这一整套农活儿,好像很轻松。他总是乐呵呵的,累了就坐下来,拿出烟斗抽一会儿,然后起身再干。在另一个村庄,母亲也是一个人干这样一整套农活儿,但她看上去即忙碌又费力,因为碌碡太重了。

(五)

婆媳难相处,因为她们爱着同一个男人。我奶奶和母亲是特殊组合,婆媳一起生活九年,共同爱的人却是缺席的。

奶奶命苦,四十多岁守寡,随后女儿又病逝,自己伤心过度哭瞎了双眼;奶奶幸运,有一位贤德孝顺的儿媳。儿子远去新疆工作,儿媳却甘愿陪在她身边。

我家住的是青砖瓦房,坐北朝南。院子大门有门厅,院子左右侧是东西厢房。正房门前有几级台阶,进门是厨房,两侧是卧室。

厨房左手边有锅台和一口大锅,连着风箱,右手边墙上有个小橱窗,橱窗前摆了张桌子,是供灶王爷的。每到腊月二十三,橱窗里就摆上灶王爷像,桌台放上好吃的,求灶王爷到玉皇大帝面前为我们说好话。

两间卧室,奶奶住一间,我和母亲住一间。卧室里都有火炕,炕上摆着短腿饭桌,自家人或客人来都坐在炕上,围着饭桌吃饭。另一面墙摆着大躺柜,装衣物用的。躺柜上面摆着梳妆盒和小镜子。到了冬天,卧室中间还放着无烟煤炉子取暖。

奶奶不喜欢跟人亲近,印象中她没有抱过我或搂过我。奶奶爱干净、爱挑剔,印象最深的一次是奶奶和母亲拌嘴。母亲忙完了一天农活儿回到家里,没歇脚就开始做饭,我在旁边帮母亲拉风箱。奶奶坐在靠墙的椅子上,抱怨着什么,母亲委屈而不服气地反驳着。

奶奶很迷信,她供了一条活蛇。她把蛇装进盒子,放在她屋里的柜子上供着。有一天,蛇跑出来了,钻到我和母亲屋里,吓得我和母亲不敢睡觉,都跑到奶奶屋里去了。之后我们都挤在奶奶的炕上睡觉。

从此我特别害怕蛇,也注意听关于蛇的故事。听说村里有小孩在地里上厕所,一条蛇从他的肛门往里钻,幸亏被大人发现,把蛇揪了出来。又听大孩子们说,盘子里吃剩的饭一定要盖上,要不然夜里蛇会从房顶往盘子里吐吐沫。有一天,我到地里找妈妈,半路遇到一条死蛇,我吓得赶紧往回跑,绕了条远路找到妈妈。

没想到怕蛇的我,几十年后在美国搬进了有蛇窝的院落,和响尾蛇、王蛇、珊瑚蛇等蛇类共同生活了好几年,对蛇类有了更多的了解。这是后话。

我小时候喜欢热闹,可家里特别冷清,我就跑到村里玩儿。村里经常有搭戏台唱戏的,敲锣打鼓,热热闹闹,一般都是谁家娶媳妇请来的戏班子。我回家就对妈妈说,“让大哥给咱也娶个媳妇吧!”大哥是大伯的儿子,大伯家住在我家隔壁,仅一墙之隔。奶奶在我家和大伯家轮流住,在我家住一周,在大伯家住一周。大伯有两女两儿,大女儿跟我父亲差不多大,远嫁内蒙。

如今,我想知道更多的家族故事,却只有以下碎片信息:祖上都是教书先生,家藏稀世名画,奶奶供奉蛇,我有蒙古血统。另外,大伯的名字叫汉臣,父亲叫汉阁,不像是农村小家碧玉取的名字。最近了解到,我们家族是有家谱的,但我还没有拿到。

(六)

庄周梦蝶,是人生如梦,还是梦如人生?我们的人生轨迹是否有无形之手在拨动?

我两岁的时候,村里来了个算卦的,母亲抱着我去瞅瞅。算卦的对母亲说:“这闺女是一副贵胎,不过,有魔障捣乱,你给我五毛钱,我夜里把它赶走。”母亲一听这是在骗钱,心说:“五分钱也不给你!”她抱着我就走了。当时五毛钱是不小数字呢。

我活得欢欢实实,经常去姥姥家。一进门,姥爷就高兴地说:“哈哈,凤霞来啦!”同时张开双臂把我抱起来,那是我感到很温暖幸福的时刻。我的名字是姥爷取的,一是因为我这一辈的女孩排“凤”字,二是姥爷最喜欢看新凤霞唱戏。

姥爷是能人,村里人有事都找他帮忙,姥爷也乐在其中。但在乐观背后,姥爷也有隐痛。“不孝有三,无后为大”桎梏人心上千年,无儿之家便是无人续香火,被称为“绝户”。姥姥为姥爷生了十二个孩子,有男孩有女孩,却只活下来三个女孩。无儿子是姥爷不可触碰的痛。

大姨嫁到不远的村庄,她经常带着孩子们回姥姥家探望。三个表姐跟我一起玩弹玻璃球,她们都比我厉害,我输了就哭。大姨吩咐她们一定要让我赢。后来我每次都赢一堆玻璃球,非常开心。

大姨有个儿子,我叫他亮哥。他长着明亮的大眼睛,个子很高,非常帅气。一起玩儿的时候,他总是处处让着我。亮哥长大后也是十里八乡最帅、最有出息的。

自然灾害期间,命运的齿轮在父亲那里转动,他被单位指派搞外调。外调到了北京、上海等大城市,父亲可以买到各种零食。铁路职工一年有两张免费火车票用来探亲,父亲外调的地方若离家近时,他也会多回家一次。父亲带回来各种点心和奶糖给我吃。

在家吃到奶糖,在姥姥家吃到红枣,是我童年的幸福时光。然而,老人却想得更远。姥爷给我买了个麒麟送子项圈,意思是让我招个弟弟来。据说积德人家,求拜麒麟可以生儿子。奶奶也希望再有孙子。每天睡觉前,母亲总是轻轻地把麒麟送子从我脖子上摘下来,早晨又认真地给我戴上。

在家里我没有玩伴。我家房后住的是父亲的堂兄弟,他们的几个儿子都是半大小子,不愿意搭理我。大伯家的两个姐姐早已结婚生子,大哥十几岁了,只有二哥比我大两岁,偶尔跟我一起玩儿。二哥说话晚,说出一个句子还比较费劲。他听到知了叫,就指着树上对我说:“凤霞你看鸡了鬼儿!”他说得又慢又吭吭巴巴的,结果传到村里成了名言。人们了见我就学着二哥的口气说让我看鸡了鬼儿,气得我直哭。我越哭他们越觉得好玩儿。

到了姥姥家,远房舅们家的两个表姐是我的玩伴。白天我们一起跑着玩很久,晚饭后她们又回来听姥爷讲故事。在小油灯下,我们围着姥爷,听他讲一个又一个故事。

姥姥坐在炕的另一头,不停地纺着线。姥姥永远穿着蓝布大襟褂子,黑裤子。晚上她把长长的白色裹脚布松开,泡完脚后又重新裹上。她的脚变形得厉害,脚面、脚指头和脚底板卷裹一起了。姥姥的头发向后梳着,在后脖子上方盘起来,再套上黑色的网饰。姥姥的背是弯的。

大家已经习惯了姥姥的纺车声,它一点也不妨碍我们听姥爷讲故事。姥爷先是讲了兔子的故事:

“兔子觉得自己胆儿最小,不想活了,就去跳河。刚走到河边,就听到扑通一声,青蛙跳进河里。兔子心说,原来还有比我胆儿更小的,就不打算跳河了。”

姥爷又讲老鼠的故事:“老鼠很聪明,爪子抬起来会掐算,它能算出猫什么时候来。可是老鼠记性不好,一放下爪子就忘了,所以还是被猫捉住了。”(这些故事充满知识和智慧,我后来在教美国小孩子中文,也还用得上呢。)

我们听得还不过瘾,姥爷又讲了傻小子、傻姑爷的故事等等。直到皎洁月光透过窗户纸照到了炕上,表姐们都回家了。姥爷悄悄摘下我脖子上的麒麟送子,我迷迷糊糊地睡着了。

不知过了多久,纺车的嗡嗡声把我吵醒,姥姥还坐在炕上的那一头纺线。她弯曲的影子被月光投射在墙上,很高很大。如今回忆起姥姥当时的形象,我想起了《圣经》里对贤德妇人的描绘:“他的灯终夜不灭。他手拿捻线竿,手把纺线车。”……

(未完待续)