《北美女人》专栏:退休之后干点啥

作者:则 安

不久前跟朋友相约吃午饭,聊了好几个小时。我们俩二十年前曾在同一所高中任教。自三年前我参加了她的退休会之后,我们还是第一次见面,自然有说不完的话题。

朋友来自菲律宾,没退休之前,她就早早在马尼拉买地建造了自己的房子,准备退休后回去住。退休之后这几年,她每年在美国和菲律宾各住半年,大部分时间也是喜欢四处旅游。不方便的地方在于她是单身,出行要有人一起作伴才心安。在美国她住在一个退休社区,在该社区还住着我们另外两个更年长的同事朋友。她们三人常聚在一起吃饭聊天,分享退休后的生活经历。她说这几年她最大的享受就是时间和精神上相对的自由:不用每天再设闹钟早起;不用担心上班路上堵车;更不用为管理不听话的学生而绞尽脑汁,有时甚至是大动肝火。然而,话里话外,我也明显感觉到她的忧虑和无奈。她说自己思维不再敏捷,经常丢三落四,她甚至怀疑种种迹象是老年痴呆的前兆。于是,她请求医生给她做记忆力测试。尽管结果显示她是正常的记忆力衰退,她仍然不愿意承认这个事实。

朋友有过二十五年的婚姻,前夫是美国人,在高中教世界历史,他们有两个女儿。二十五年间,夫妻俩在教育孩子及其它文化价值观方面有诸多不同,甚至有冲突。性格坚强独立的她毫不犹豫地决定离婚。离婚之后她买了自己的房子过起了单身生活,前夫不久又再婚。她和前夫都酷爱旅游,曾经在暑假带学生去过不少地方。我问她失去了旅游伴侣,现在是否感到后悔。她没有正面回答,只是说前夫已经再婚,她不便去打扰他的生活。不过他们现在是朋友。每逢重要节日他们还是会见面跟女儿们一起聚聚。

我一边听朋友诉说,一边回想着以前那个总是精力充沛,敢说敢做,从不认输的她,不禁心生一些怜悯。

“凡事都有定期,天下万物都有定时。”(传道书3:1)我们谁有能力抗拒天规天意,长生不老呢?人无权选择出生来到世上,但是在出生之后自己却要面临各种各样的选择,要经历无数环境和阶段,要过很多坎儿。前半生求学,工作,养儿育女,而退休不过是后半生的旅程,仍然要做很多的选择和决定。古人所教导的“五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩”可谓是人生智慧的结晶,虽然没有提当人活到八十、九十、甚至一百岁时该是一种什么心态和作为,但我觉得孔子的话对当今仍然有指导和警示作用。

很多人退休后选择走访名山大川,看遍世界美景,体验不同的风俗人情;有人喜欢在家里侍弄树木花草,开荒种地,养鸡养狗,享受田园生活;有人喜欢静心阅读写作,回顾总结自己的人生历程,希望给后人留下一些精神财富;也有人学无止境,尽情发展自己的兴趣爱好,学音乐,学外语,学游泳,学摄影,学书法绘画......还有人愿意去教会或者慈善机构做志愿者,奉献时间和聪明才智,助人为乐,不图回报。

退休生活是大多数人的向往,但是不愿意退休或者无法适应退休生活的也大有人在。

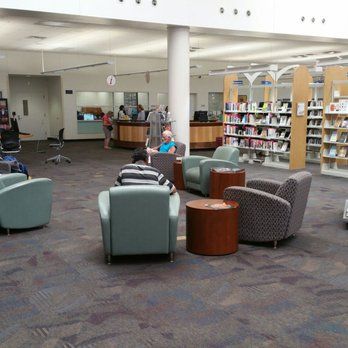

我上班的头四年和简在一个学校,她是图书管理员,那时就感觉她快该退休了。后来我转到离家较近的另外一个学校,一转眼二十年过去了。去年我参加学区的网上培训,惊喜地发现她竟然是主持协调人之一,要给大家示范如何使用图书馆的数据库。虽然简两个女儿中一个从事旅游工作,另一个在航空公司,她有着优越的旅游资源,但是她仍不打算退休。她说她不喜欢坐飞机,不喜欢旅途的颠簸,每天来上班就是是她最大的乐趣。

去学校代课,在美国是很多退休教师最简单最理所当然的选择。有人甚至会干到生命的最后一刻。在我工作的校园里,曾经能看到一对老夫妇,先生坐轮椅,太太推着他,两人一起来学校代课。见了其他老师,不管认识不认识,他们总是先主动热情地打招呼。我起初很不理解他们的做法,七、八十岁的年纪还出来代课,难道是缺钱,还是太寂寞?估计缺钱的猜测不大成立,因为老师都有不错的退休金,没有了各项扣除,很多人在退休之后每月收到的钱比退休前要多。最大的可能是因为他们喜欢孩子,到学校来代课能满足他们的愿望。我也更愿意接受这样一个理由。后来看不到他们了,我问其他同事,得知老先生过世了。“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”此时我想用唐朝诗人李商隐的诗句来纪念他们,觉得很贴切,尽管他们不是中国人。

我很快也要面临退休的选择了。退休之后干点啥呢?我认为不管选择做什么,首先要诚实地面对自己的特点,比如身体的健康状况、喜好、资源等等。我很尊重和赞赏别人的退休生活方式,尤其是那些在体力和毅力上勇敢挑战自己的人,但有些事情是无法复制和羡慕的,因为每个人的情况都不一样。盲目地去追崇或者攀比,久而久之,难免会失去自己,迷失方向。退休应该是一种心态和精神的休息和放松,是不再被金钱和物质所诱惑和捆绑的自由。另外,如果父母亲还都健在,我希望能回国多陪陪他们,弥补一下这几十年对他们的缺失,享受一下天伦之乐。总之,我祈愿自己将来的退休生活能充满感恩、满足、喜乐和平安!生命是极其宝贵的,因为它是爱的礼物,每个人都有责任好好呵护它,争取能活出最好的自己。